|

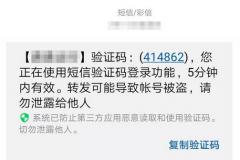

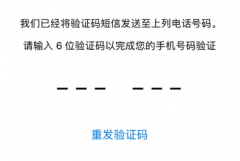

手机验证码作为数字身份认证的核心工具,其有效期设定直接影响用户操作效率与账户安全。本文结合行业实践与安全逻辑,系统梳理验证码的有效期规则及相关机制。 一、有效期设定:不同场景的差异化标准 基础时效性 多数场景下,手机验证码的有效期被设定为 60秒至5分钟14。用户注册或登录时,系统常标注“验证码60秒内有效”,这一时间窗口既满足用户操作需求,又避免因长时间暴露增加泄露风险。 高风险操作的强化限制 涉及资金或敏感信息的场景(如支付确认、密码重置),有效期通常缩短至 180秒以内,部分金融类平台甚至采用“一次性即时失效”机制,用户输入后验证码立即失效8。 特殊场景的例外规则 少数服务(如企业级系统)可能将验证码有效期延长至 12小时3,但此类设计需配合二次验证等附加安全措施,平衡便利性与风险控制。 二、失效触发机制:多重因素叠加作用 除时间限制外,验证码失效还可能由以下原因触发: 使用次数超限:同一手机号24小时内超过20次请求或单次验证码连续输错3次,系统自动锁定。 设备或网络异常:服务器重启、网络传输延迟超过10秒等情况,可能导致验证码失效。 跨平台冲突:部分运营商对短信通道设置全局频控,若用户短时间内接收多平台验证码,可能触发拦截规则。  时效性与安全性的权衡 短时效设计(如5分钟)通过压缩攻击窗口降低盗用概率,研究表明,将有效期从10分钟缩短至2分钟可减少78%的中间人攻击成功率。 用户防护要点: ①避免在公共网络环境下接收验证码。 ②收到验证码后立即使用,不截屏或转发。 ③若遭遇“验证码轰炸”(短时间内收到大量无关验证码),及时启用运营商提供的防骚扰服务。 四、技术演进趋势 生物识别技术的普及正在改变验证码生态,部分平台开始采用“动态时效”机制。系统根据登录设备可信度、操作行为特征等数据,智能调整验证码有效期,可信设备上的常规操作可能获得180秒有效期,陌生设备的敏感操作则限制为30秒。 手机验证码有效期作为安全链条的关键环节,既需保障用户体验流畅性,更要构建有效防御屏障。用户理解其底层逻辑,可更主动地规避信息泄露风险,而服务提供方也需持续优化验证机制,应对不断升级的网络攻击手段。 |

手机短信验证码信息大全、评测导航网站

所有访问本站用户必看:【811网免责声明】

811用户群: